お手伝い表でお小遣いを子供にあげる方法 我が家のお手伝い表とは?

こんにちはEMIです。

突然ですが、我が家のお小遣いは報酬制です。お小遣いとしては、あげていません。

毎月定額で何もしなくてもお金をもらえるというのは、ちょっと違うかなと思ったのがきっかけです。

あわせて読みたい

<完全ガイド>子供のお小遣いどうしたらいいの?各カテゴリー別渡し方3ステップ おすすめの渡し方は?

こんにちは、Emiです。 子供のお小遣い問題結構悩みますね。 いくら渡せばいいんだろう?多すぎても、よくなだろうし。。。 って悩んでるママさん多いです。。。 今回は…

目次

子供のお小遣いを報酬制にするメリットとデメリット

しかし、実際に運用する上でのメリットとデメリットを理解し、バランスよく取り入れることが重要です。

以下では、報酬制のお小遣いの具体的なメリットとデメリットを詳しく解説します。

子供のお小遣いを報酬制にするメリット

1. お手伝いの積極性

👏お手伝いを積極的にやってくれるので、口うるさくお手伝いしなさいと言わなくてもOK

- 報酬制により、子供はお手伝いをすることでお金を得られるという直接的な動機付けが生まれます。

これにより、自発的に家事に取り組む姿勢が見られるようになります。

2. 働く喜びの実感

👏自分で働いてお金を稼ぐ喜びを実感できる

- お手伝いをして報酬を得ることで、子供は労働の対価としての報酬を実感できます。これにより、働くことの大切さや、努力が報われる喜びを学びます。

3. 金銭管理能力の向上

👏お小遣いを自分で管理することで、お金の使い方を学ぶことができる

- 報酬制を通じて、子供は得たお金をどのように使うか、または貯金するかを自分で考えるようになります。これにより、計画的な金銭管理能力が育まれます。

あわせて読みたい

お手伝いから始めるお金の教育:親子で読みたいマネーリテラシー本10選

お小遣いの渡し方は決まったけど、お金の勉強ってどうやって子供に伝えたらいいのかな? こんにちはEMIです。 今回は早期マネーリテラシーについて私がお勧めしたい本10…

子供のお小遣いを報酬制にするデメリット

1. 購入品の線引きが難しい

😂購入品の線引きが難しい(学校のものは親が購入するなど)

- 学用品や必要なものと欲しいものの区別が曖昧になることがあります。どの費用を親が負担し、どの費用を子供が負担するかを明確にする必要があります。

2. 購入計画に時間がかかる

😂出かける時に都度何をどう買うかを考えるから時間がかかることがある

- 子供が自分のお金で購入する際、どれを買うかじっくり考えることが多く、時間がかかることがあります。このため、買い物に時間がかかることがあるかもしれません。

3. 子供がお小遣いが足りなくて困ることがある

😂欲しいものがある時にお金が足りないことがある

- 欲しいものがある場合、報酬だけではお金が足りないことがあります。

この場合、子供は我慢するか次回の報酬まで待たなければならないため、

フラストレーションを感じることがあります。

お手伝い制を実際やってみる!

1. ルールの明確化

- 購入品の線引きを明確にし、どの費用を親が負担するか、どの費用を子供が負担するかを事前に話し合います。例えば、「学校で使う文房具は親が購入し、おもちゃやお菓子は自分のお金で買う」というルールを設定します。

2. 計画的な貯金の大切さを伝えてみる

- 子供に計画的な貯金の重要性を教えます。貯金目標を設定し、欲しいものを買うためにはどれだけ貯める必要があるかを一緒に考えます。

3. 報酬の多様化

- 家事だけでなく、勉強や習い事の頑張りにも報酬を設定することで、努力すること全般に対する報酬感覚を育てます。

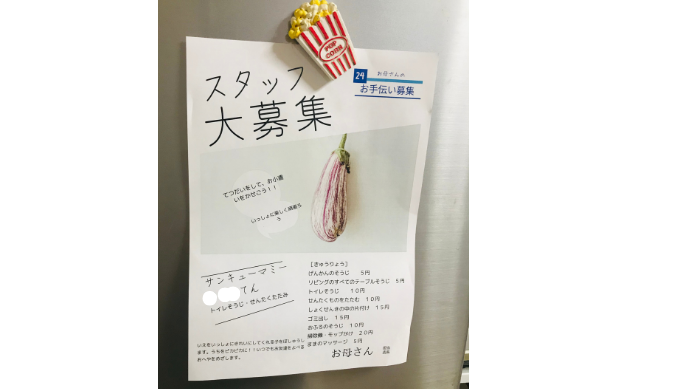

では、早速我が家のお手伝い表を公開してみます。

あわせて読みたい

「お年玉の賢い渡し方と使い道:子どものマネーリテラシーを育むコツ」

お年玉の準備できてますか? 年末年始で、忙しい時期になりましたね。年末の恒例行事といえば、お年玉ですよね。子供たちは、毎年かなり楽しみにしていることの一つなの…

あわせて読みたい

【マネーリテラシー】遊んで学べるゲーム10選

こんにちは 小学生や中学生ではなかなか勉強する機会がありません。ですので、家でどのような教育が行われるかで、だいぶお金に関する知識の差も出てしまうでしょう。💡…

お手伝い制を継続させるためにはモチベーションを維持し、ルールを明確にし楽しい環境を作ることが重要です。以下に、お手伝い制を継続させるための5つのポイントを紹介します。

お小遣い表を続けるポイント5つ

お小遣い表を楽しく活用して、目に見えてやる気を出すことができる

ルールを明確にしよう!

- 具体的なタスク: どの家事をどの程度行えば報酬が得られるのか、具体的にリスト化します。例えば、「毎朝ベッドを整える」「週に一度ゴミ出しをする」など。

- 報酬の設定: 各タスクに対する報酬額を明確に設定します。タスクごとに異なる報酬を設定することで、子供がどれだけの労力が必要かを理解しやすくします。

冷蔵庫などに、お小遣い表を貼ることによって、目に見えてやる気を出すことができます。

ただお手伝いしなさい!よりもやる気UPになるため、効果的ですね。

お手伝いをしたら、しっかり確認し褒めてあげることが大切でしょう

しっかりと褒めてあげよう!!

- 褒めること: 子供がお手伝いを完了した際には、しっかりと褒めてあげます。ポジティブなフィードバックは、子供のやる気を引き出す重要な要素です。

- 小さなご褒美: お手伝いを完了するたびに、小さなご褒美(例えば、お気に入りのデザートや特別な時間)を用意します。

最初は、しっかりみてあげていたんだけど、いつの間にかチェックしなくなってきてしまうなんてことも

よく聞く話です。

毎日、同じことの繰り返しで飽きて続かないなんてこともあるので、しっかり確認して家事もレベルアップできると意味のあるものになりますよね。

是非、しっかり確認して、いっぱい褒めてあげてくださいね。

楽しい環境を作る・ゲーム感覚でお手伝い表をクリアしてみよう!

ポイントなどシステム化することによって、やる気がみなぎる。

- チャートやカレンダー: お手伝いの進捗を視覚的に管理できるチャートやカレンダーを用意します。

シールやスタンプを使って、達成したタスクを記録します。 - ポイントシステム: ポイントシステムを導入し、タスクを完了するごとにポイントを貯める仕組みを作ります。ポイントが一定数に達したら特別なご褒美を用意します。

我が家は、ゲーム感覚もたまに取り入れます。

どこかにでかる用事がある前の日とかにボーナス制を取り入れて、

今日お手伝いしてくれたらお駄賃2倍デーのようなやり方で、

お駄賃を多めに稼げるタイミングを作ってあげるとものすごくがんばります!

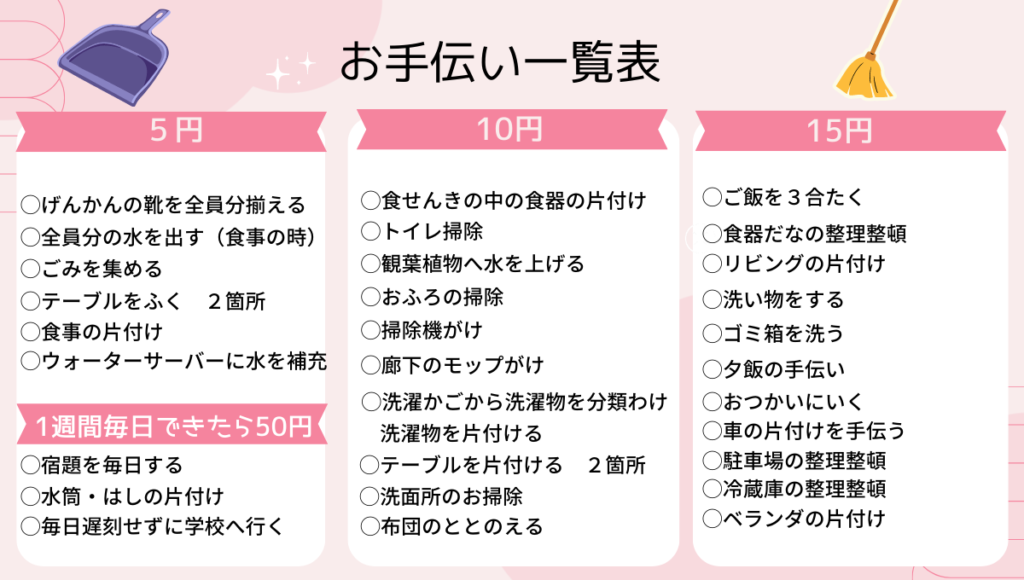

お手伝い表の公開:我が家バージョン

現在最新バージョンも作成していますが、よかったらダウンロードして使ってみてください!

リンク

リンク

お手伝い一覧の詳細

我が家は、2年生〜6年生までいるため、簡単な仕事からちょっとレベルの高い仕事も準備する必要があります。

お手伝い表一覧を子供たちと話あいながら、作りました!!

5円:げんかんの靴を全員分揃える。(履いてない靴は下駄箱にしまい、揃えてゴミを拾う)

全員分の水を出す(食事の時に、5人分の水を出すのは意外と大変です。)

ゴミを集める(各部屋のゴミ箱を集めて、ゴミ袋に集める)

テーブルをふく(テーブルを布巾でしっかり拭きます)

食事の片付け(各自片付けたあと、まだまだ出ている食器や調味料など全て片付ける)

ウォーターサーバーに水を補充

10円:食洗機の中の食器を食器棚に戻す(しっかり全ての食器をもとに戻します)

トイレの掃除(便器の掃除と床の清掃)

観葉植物に水を上げる(全ての観葉植物に水を上げる)

お風呂の掃除(お風呂を掃除)

掃除機がけ(掃除をしっかりかける)

廊下のモップがけ

洗濯物の分類→片付け

テーブルを片付ける(食事のあと以外でも、すぐに散らかるテーブルを常に掃除したいため)

洗面所のお掃除

布団を整える

15円:ご飯をたく(3合ご飯をたく)

食器棚の整理整頓(少しあれがちな、食器棚の整理)

リビングの片付け(リビングを片付ける)

洗い物(食洗機に入れて、残った食器を洗う)

ゴミ箱を洗う(ゴミ箱が汚れたら、定期的に掃除する)

夕飯の手伝い

おつかい

車の片付け(車の中のゴミを拾う。)

駐車場の整理・整頓(駐車場に置いてあるリップスティックなどしっかり整理)

冷蔵庫の整理整頓(冷蔵庫が汚かったら拭き掃除・賞味期限が切れたものを捨てる)

ベランダの片付け(ベランダのゴミを拾う)

お手伝いがきっかけに料理をするきっかけに!

リンク

リンク

リンク

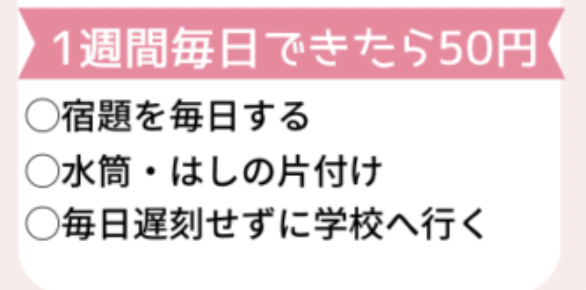

金額は5円・10円・15円できました

金額はあえて安めに設定しています。

お手伝いなんで、一気に100円はあげたくない・・

とはいえ、近く駄菓子屋でもあまり買えない金額設定に、

ちょっとどうしたものかと悩みました。

あと、ポイントはここ!!

毎日しっかり時間通りに行けないことが多いため、あえて、甘めにボーナスを設定しました。

毎日しっかり確認して、それに応じてお小遣いを渡す設定にしてみました。

子供にとっても、やる気が出る!それが大切です。

当たり前のことをしっかりとできるようにしたい。お金を出すのはどうなの?って思いますが、

お小遣い制度の場合、自動で毎月もらえるのであれば、一緒のことです。

なら、思い切って、ボーナスという形でしっかり目標を持ってやらせてみようと思います。

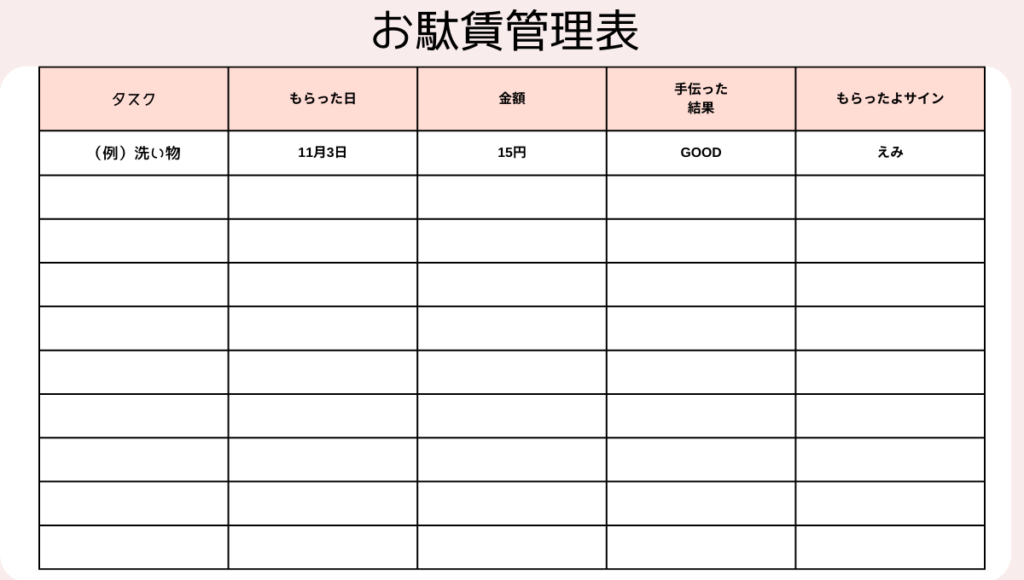

お駄賃管理表を作ってみた

あとは毎月どれくらい渡したのか、管理したいため、お駄賃管理表を作成しましたよー。

あと、実際お駄賃をわたしたのか、渡してないの分からなくなってしまったことがあり、

そんなトラブルがないようにの覚書です。

これで、週の集計もできるし、月の集計も可能になります!!

これから、しっかり見える化したいと思います!!

まとめ

この記事では、お手伝いを報酬生にするポイントをご紹介しました。

学年が高くなるにつれて、友達と遊びに行く時にお金を使いたいなど、お金を使うタイミングは増えてきます。

定額でお小遣いをだして、プラスお小遣い制を取り入れる方法などアレンジをすれば、もっといろいろなやり方はあります。

是非、この機会に家族でお手伝いのやり方・お小遣いの渡し方を見直して、楽しく家族全員で、家事ができる仕組みづくりができるといいと思います。